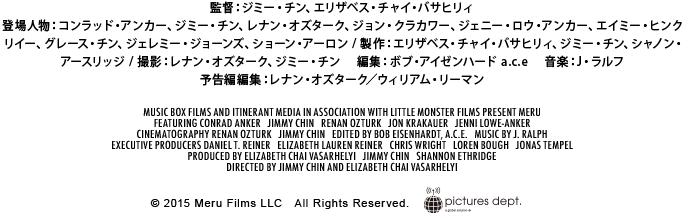

ビッグウォール・クライミング――それはリスクも見返りも大きい危険なギャンブル。聖河ガンジスを見下ろすインド北部のヒマラヤ山脈、メルー中央峰にそびえる“シャークスフィン”のダイレクトルートは、クライマーにとって究極の勲章となり得る難攻不落の岩壁。過去30年間、一人の成功者も出していない、もっとも困難な直登ルートだ。手ごわい難所が連なるこの6,500メートルの峻峰は、百戦錬磨のクライマーにとっても悪夢でしかなく、だからこそ挑戦意欲をかき立てる。90キロの登攀具や食料の入った荷物を背負いながら、雪と氷と岩に覆われた1,200メートルのテクニカルな山肌を登攀することは、チャレンジの入口でしかない。真のシャークスフィンが姿を見せるのはその先。それはクラックや足場がほとんど存在しない、垂直にそびえる花コウ岩。450メートルに及ぶ文字通りの“壁”だ。ベストセラーとなった『空へ―悪夢のエヴェレスト』の著者ジョン・クラカワーは言う。「メルーを制するにはアイスクライミングが巧いだけでは駄目だ。高度に強いだけでもダメ、ロッククライミングの技術だけでも足りない。これまで多くの優秀なクライマーたちがその壁に挑み、敗れてきた。それは今後も変わらない。メルーはエヴェレストとは違う。シェルパを雇ってリスクを人任せにはできない。まったく別次元のクライミングなんだ」。

2008年10月、コンラッド・アンカー、ジミー・チン、レナン・オズタークの3人はメルー峰へ挑むため、インドに到着した。7日間のはずだった登山は、巨大な吹雪に足止めされ、20日間に及ぶ氷点下でのサバイバルへと変貌。過去の多くのクライマーたちと同じく、彼らの挑戦は失敗に終わった。難攻不落の山頂まで残りわずか100メートルのところで。

敗北感にまみれたアンカー、チン、オズタークの3人は、二度とメルーには挑まないと誓い、普段の生活へ戻っていく。ところが故郷へ帰ったとたん、肉体的にも精神的にも苦しい数々の苦難に見舞われる。一方、心の中のメルーの呼び声が止むこともなかった。そして2011年9月、コンラッドは2人の親友を説得し、シャークスフィンへの再挑戦を決意。それは前回以上に過酷なチャレンジとなった……。

友情、犠牲、希望、そして人間の奥底に眠る、原始的な冒険心について描いた、壮大なスケールの映像美で綴られる山岳ヒューマン・ドキュメンタリー。

馬目弘仁(メルーサミッター)

何がいけないのか?自分自身に何か問題があるのだろうか?これが運命なのかも。そんな思いをなんとか笑顔で繕って帰国した。そんな私を見透かして妻が言った。

「本当に楽しかったの?」と。

今までとは違う信念が生まれた。次こそは必ず登るという信念と、「世界中でフィンを熟知しているのは自分だ」という自信を持っての挑戦だった。

山野井泰史

山野井妙子

平山ユージ

花谷泰広(メルーサミッター)

ジミー、コンラッド、レナンの3人のクライマーが、あれだけのクライミングをしながら、これだけの撮影をしたことに心からの敬意を表したいと思います。ぜひ大きなスクリーンで多くの人に観てもらいたい。クライマーだけでなく、山に興味がある人もない人も、すべての人々に。

安間佐千

黒田 誠(メルーサミッター)

ジミー・チン